VEN CONMIGO A CUBA

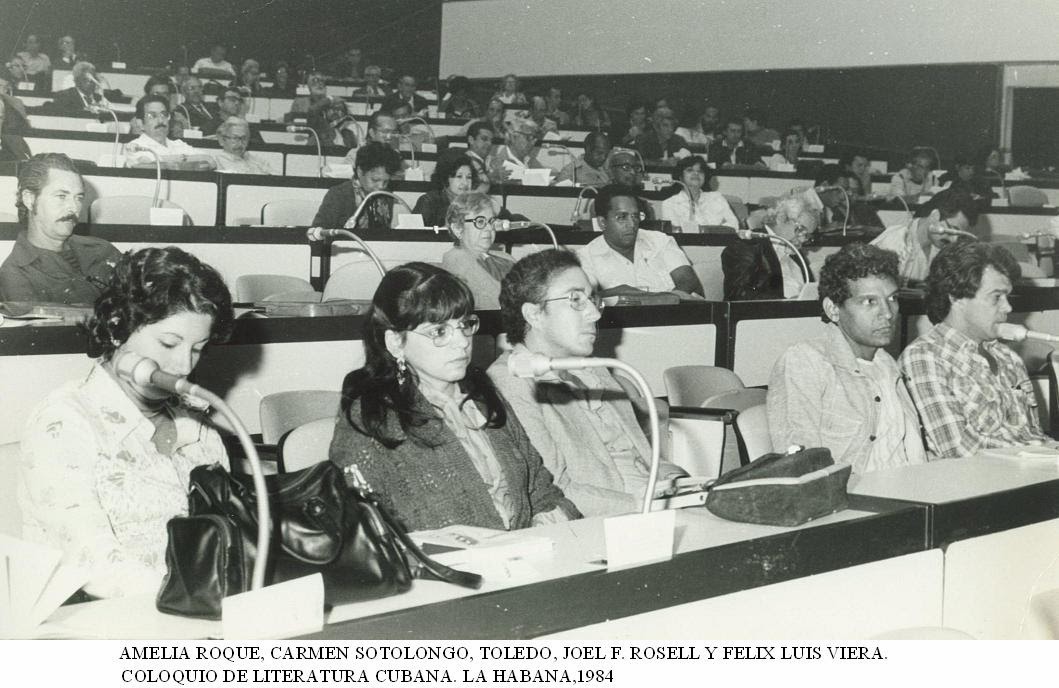

Hace seis meses regresé a Cuba por octava vez desde mi salida definitiva en junio de 1989. Viajé, como de costumbre a principios de año, a fin de escapar a lo peor del invierno europeo y, al mismo tiempo, para aprovechar la Feria Internacional del Libro de La Habana donde, por primera vez en mi ya larga carrera literaria, presenté dos libros publicados simultáneamente en mi país de origen.

Puede parecer banal, pero lo cierto es que los escritores emigrados no solemos ser invitados a presentar nuestras obras en la feria, y que tampoco abundamos en las editoriales de la Isla. Mi invitación oficial a un evento literario de tanta importancia como la FILH se inscribe en los cambios que vienen ocurriendo en Cuba, y que concitan la atención internacional desde que, el 17 de diciembre pasado, los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de guerra fría.

![]() |

Presentación de La leyenda de Taita Osongo en la Feria Internacional del Libro de La Habana y tótem que anuncia, entre otras novedades editoriales, Concierto n°7 para violín y brujas |

Cuando me marché de Cuba hace 26 años, no lo hice por razones políticas y ni siquiera económicas. En enero de 1989 me había casado con una francesa y solicité el Permiso de Residencia en el Extranjero que me permitiría, seis meses después, establecerme en Brasil, el país donde residía mi esposa. Fui lo que me gustaba calificar de “emigrado sentimental” y dejé atrás un país que, varios meses antes de la caída del muro, estaba lejos de imaginar la catástrofe económica que se avecinaba y que, al contrario, esperaba con interés los efectos de la perestroika con que Mijaíl Gorbachov intentaba reformar el socialismo real.

En realidad había señales de que aquello iba a terminar en terremoto. Por primera vez en Cuba estaba teniendo lugar un auténtico “proceso de Moscú”, el Caso Ochoa, que condujo al pelotón de fusilamiento o a largas penas de prisión al general Arnaldo Ochoa y a otras primeras figuras de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Pero el 20 de junio de 1989, mientras el entonces ministro de las FAR y actual presidente Raúl Castro desgranaba por televisión los cargos contra aquellas ovejas descarriadas, yo me hallaba en casa de mi tía Noelia, ajustando con mi esposa, en una esperada llamada de distancia, los detalles de mi viaje al día siguiente, en un IL-62 de Cubana de Aviación, hasta Lima, y de allí a Río de Janeiro.

“Voy a perderme la democratización del socialismo en Cuba”, pensaba yo, quizás más preocupado por la incertidumbre en torno a mi carrera literaria. Intuía que tendría que recomenzar casi desde cero, cuando en mi país contaba ya con una elogiada labor como crítico y estaba a punto de ver consolidado mi prestigio de autor para chicos con un tercer libro.

Como disponía de un pasaje de avión válido para regresar en el plazo de un año, yo esperaba amortiguar de alguna manera las consecuencias de mi alejamiento.

Sin embargo, “Nadie es profeta en su tierra” y mucho menos puede uno profetizar su propia vida…

Lejos de perestroikarse, el sistema cubano entraba un año después en el devastador Período Especial y yo solo podía felicitarme de no tener que sufrirlo en carne propia. Por otra parte, mi tercer libro no fue la novela detectivesca “El enigma de Costa Rara”, que la Editorial Oriente no llegó a publicar pese a haberme adelantado el 60% de los derechos de autor, sino el volumen de cuentos Era uma vez um jovem mago, primero de mis libros en salir en traducción (São Paulo, 1991) antes que en su versión original en castellano. En resumen: fue desde Brasil que vi precipitarse la economía cubana en el abismo de la depresión (el PIB descendió en cerca de un 40%), desde Dinamarca que emprendí mi primer regreso a Cuba en el annus terribilis de 1993, y desde Francia que vi aparecer mi verdadero tercer libro, Los cuentos del mago y el mago del cuento (Ediciones de la Torre, Madrid, 1995); versión ampliada, corregida y definitiva del volumen brasileño ya mencionado.

Si demoré cuatro años en volver a Cuba, fue porque el famoso Permiso de Residencia en el Extranjero no había sido estampado en mi pasaporte; extraño error burocrático que tantas angustias nos generó a mí y a mi familia. Aprovecho para aclarar que la validez del pasaporte cubano es de solo dos años, a renovar dos veces, por un costo total seis veces superior al del pasaporte francés (válido 10 años) y que es el único que me autoriza, como a todo cubano emigrante, posea o no doble nacionalidad, a entrar en mi país de origen. Junto con la normalizaciónde mi situación migratoria (aunque sin relación directa) comenzó a clarificarse mi situación de escritor expatriado, pues tres años después publiqué mi tercer libro cubano, y a ese seguirían otros. No obstante, solo seis de mis veintinueve libros han sido publicados por editoriales cubanas. De todos ellos, solo el primero (1983) apareció en una editorial nacional, beneficiando de la mejor distribución y promoción. En 2016 debo volver a figurar en un catálogo nacional (la misma editorial Gente Nueva donde me estrené hace más de tres décadas), pero ya este año mi normalizaciónquedó marcada por el hecho de presentar en la Feria Internacional del Libro dos libros publicados simultáneamente en Cuba: La leyenda de Taita Osongo (Ediciones Matanzas) y Concierto n°7 para violín y brujas (Editorial Cauce), lo que es cosa rara en el panorama editorial criollo.

![]() |

| Los seis libros que he publicado en Cuba (en 1983, 1996, 1999, 2010 y 2015, respectivamente) |

Fue tras llegar a La Habana el 19 de enero pasado, que descubrí que para intervenir en los eventos culturales nacionales, los cubanos expatriado debemos disponer de una autorización comparable a la “visa cultural” que se exige a los extranjeros. No es que yo no haya realizado actividades literarias en Cuba durante los últimos 26 años; pero éstas habían tenido lugar en provincias, en eventos organizados por personas que me conocen bien y que habían pasado por alto el trámite. Finalmente, cuando a sugerencia de uno de mis editores me presenté en la Cámara del Libro, uno de sus encargados de Relaciones Internacionales me dijo, simplemente, sin mediar discusión ni firmar papel alguno: “Ya está”. No obstante, salí de allí preguntándome si la manera oblicua en que algunos responsables culturales evitaron concederme protagonismo alguno en eventos capitalinos anteriores pudiera tener menos razones personales que burocráticas. Probablemente me quedaré sin saberlo. Por algo una de las tácticas más eficaces en béisbol, el deporte nacional, consiste en “esconder la bola”, es decir, en la habilidad del pitcher (el jugador que encabeza uno de los equipos) en despistar al bateador (el jugador sobre el que, en una especie de duelo, reposa la ofensiva del team contrario).

Pero hablar de pelota es otro recurso típicamente cubano para evitar asuntos serios. Vamos, pues, al grano.

Empecemos por el principio

El 19 de enero, pasadas las 19 horas, aterrizaba en La Habana el Airbus 320 de Air Europa que me traía de Madrid… donde la habitual escala de apenas dos horas se vio aún más reducida por el retraso de 40 minutos que tuvo el despegue en París. No pude ni siquiera detenerme en el puesto de periódicos y revistas del área de tránsito para comprar algo para mi hermano, siempre hambriento de lecturas, y ni siquiera alcancé uno de los pocos ejemplares de prensa española puestos a disposición de los viajeros, pues fui de los últimos en subir al aparato.

![]() |

| Air Europa no tiene vuelo directo París-La Habana. Otros cubanos venían a bordo (la señora enteramente vestida de blanco es sin dudas una seguidora de la principal religión afrocubana, la Santería o Regla de Ocha. |

En el Aeropuerto Internacional “José Martí”, la cola de control de pasaportes no fue esa vez tan larga y lenta como de costumbre, y como yo no viajaba más que con maleta y media, no fui sometido a control de equipajes ni tuve que pagar multa de sobrepeso. Aclaro que quien viaja a Cuba puede no solo verse obligado a pagar multa de sobrepeso a su compañía de aviación, como al inicio de cualquier vuelo, sino también al llegar; a la Aduana de la República de Cuba, que fija el tipo y cantidad de bienes que se pueden introducir en el país. A razón de 10 dólares por kilogramo, o de 100% del costo de los objetos no autorizados (por lo general equipos electrodomésticos), en 2013 sufrí una “sangría” de 130 US$ que había decidido evitar esta vez. Tan contento quedé de no pagar multa alguna que cedí al sablazo que me dio la enfermera sin vergüenza que supuestamente estaba allí para prevenir la entrada al país de enfermedades contagiosas. Pero fue el único incidente. En el siempre atestado hall de la terminal 2 me esperaba la amiga europea en cuya casa iba a alojarme durante mi estancia habanera, y el chófer que ella había contratado cubrió sin percance el largo trayecto hasta el reparto Miramar.

Como siempre, me sorprendió la oscuridad que domina gran parte de la extensa capital cubana. Ya eran cerca de las 10, pero pudimos cenar en uno de los flamantes y a veces lujosos restaurantes privados que han venido surgiendo en todo el territorio y que empiezan a relegar el apelativo de paladaresa aquellos cuyo menú es poco refinado, el servicio dudoso y los precios razonables.

La mejoría en la actividad gastronómica (para todos: cubanos y extranjeros; solo es cuestión de presupuesto) es lo primero que salta a la vista de quien regresa a Cuba. Y no hablo solo de la multiplicación de bares, timbiriches, paladares y restaurantes estatales y privados (vi uno de construcción enteramente nueva y ostentosa en la calle 17 del Vedado), sino de calidad y variedad. Incluso en zonas populares hay establecimientos, a veces muy modestos, que ofrecen una excelente comida casera, a precios relativamente moderados, a una clientela indudablemente compuesta por gente “normal” que trabaja cerca.

Sorprende igualmente la cantidad de cubanos que llenan bares y restaurantes finos y caros (incluso para un europeo), que lucen ropa de marca, celulares de última generación o tablets, y que gastan con una liberalidad que apesta a dinero fácil; obtenido no con el sudor de la frente o la chispa del ingenio, sino de los centenares de millones de dólares que mandan los emigrados a sus familias o producto de la prosperidad repentina (¿durable?) de esos mismos bares, restaurantes, convertibles norteamericanos de los 50 que pasean gordos turistas y de la febril actividad de toda clase de intermediarios entre pescadores, agricultores e importadores no declarados… Para no evocar actividades menos confesables como el contrabando (de todo lo que escasea, lo mismo artículos de lujo que los de primera necesidad que acaparan hábiles especuladores), el desvío de recursos estatales o incluso la prostitución y el tráfico de drogas.

![]() |

| La afición de los turistas por los autos norteamericanos de los 40 y 50 ha sacado del polvo una asombrosa cantidad de viejos descapotables que, restaurados y pintados con los tonos pastel de moda en su época, recorren las más amplias avenidas |

El embargo comercial norteamericano (impasible pese a la apertura próxima de la embajada de Washington en La Habana y viceversa), la balanza de pagos desfavorable, la falta de inversiones, el alza de precios internacionales y el dinero fácil se combinan para poner por las nubes los precios de los productos de primera necesidad (jabón, detergente, dentífrico, aceite…) que solo se pueden comprar en las tiendas estatales que operan en CUC; ese peso convertible que le cuesta a un empleado también estatal, 25 de los pesos m.n. (moneda nacional) con que se paga la mayoría de los salarios. Pero ciertos cubanos no parecen impresionados por precios a menudo superiores a los de los supermercados de mi barrio parisino.

![]() |

| En el « lujoso » centro comercial La Puntilla (Miramar), las más rústicas mercancías se apoyan contra una pared decorada con reproducciones de los mejores pintores contemporáneos cubanos. |

Pasé la mitad de mi estancia cubana en provincias (Santa Clara, Topes de Collantes, Pinar del Río y Sancti Spiritus) donde la situación económica actual, ritmada por la famosa « actualización del modelo (socialista) », está lejos de la relativa prosperidad de ciertos barrios capitalinos. En el interior hay menos turistas, menos coches modernos (o antiguos remozados), menos dinero rápido. Todo es más modesto y los cuentapropistas proponen servicios menos refinados, y productos agrícolas, alimentos, herramientas y objetos artesanales más utilitarios que decorativos, visiblemente toscos y hasta de mal gusto.

![]() |

| El « Mercado Agropecuario e Industrial » (MAI) de Pinar del Río carece de toda pretensión y yuxtapone artículos religiosos, zapatos, cacerolas, herramientas y jarrones; todo de factura artesanal (léase “tosco”). Impresión similar en una “tienda” improvisada en el portal de una casa de Sancti Spiritus |

Mi familia y amigos en el interior son todos funcionarios o jubilados del sector estatal, y aunque hay diversos niveles económicos entre ellos, ninguno pertenece al mundillo de los nuevos ricos o de los privilegiados tradicionales. En La Habana fui alojado por una amiga extranjera que vive en Miramar, barrio donde se halla la mayoría de las embajadas, residencias de extranjeros -diplomáticos o no-, de altos funcionarios estatales y privados; aunque también hay cubanos de a pie, pobres incluidos. Creado en las primeras décadas del siglo xx para sustituir al otrora bucólico Cerro, la mayoría de sus mansiones datan de los 40 y 50. Junto a las construcciones que evidencian recursos para conservarlas en (aparente) perfecto estado se ven algunas caries. La falta de mantenimiento, agravada desde los años 90, es excepcional en Miramar pero frecuente en algunas partes de La Habana Vieja y en todo Centro Habana, Cerro y otros barrios alejados de la costa

![]() |

| En diverso estado de deterioro se pueden ver el hotel Isla de Cuba, en el límite entre Centro Habana y La Habana Vieja, el conjunto de apartamentos de La Puntilla, en Miramar, una iglesia del Vedado, y la que fuera mansión de los condes de Fernandina, precariamente apuntalado pese a alojar el ayuntamiento del Cerro. |

Vivir en casa de una funcionaria europea me dio la ocasión de comprobar cuán falsas pueden ser las ideas que se hacen la mayoría de los cubanos acerca de los extranjeros residentes en la Isla. En realidad, éstos no consiguen escapar a la mala calidad de los productos (a menos que los traigan de sus países de origen o que puedan aprovisionarse en Panamá, México o Miami) pues ya no existe el Diplomercado que les aseguraba, aún a principios de los 90, mercancías importadas de gran calidad y variedad. Aunque disponga de un presupuesto muy superior al del cubano medio, un extranjero solo puede conseguir pescado fresco o queso si domina los arcanos del mercado negro, y para escapar a las frutas y vegetales maltratados por el abuso de aceleradores de maduración, ha de disponer de tiempo, un auto y/o buenos contactos. Mi amiga espera hace meses que le instalen el teléfono o que le llegue una pieza de repuesto para su automóvil, y las reparaciones que debe –por contrato- realizar en su casa la empresa estatal acreditada- tardan igualmente en ser realizadas.

Tras medio siglo de carencias de toda clase, el cubano ha aprendido a prescindir, sustituir o seguirle la pista a los productos faltantes. Pero los extranjeros no suelen disponer del tiempo ni de la red de amigos, parientes y revendedores que les permitan resolver (verbo de infinitas connotaciones en Cuba). Un ejemplo simple son los huevos, que asegura en pequeña cantidad y a bajo precio la “libreta” (carné de racionamiento reservado a los cubanos, sea cual sea su nivel económico… lo que actualmente genera polémica). Como son la única fuente barata de proteína, la presencia de huevos en el mercado “liberado” es siempre de escasa duración y no es raro ver gente con una especie de bandeja de cartón llena de huevos circulando a pie, en bicicleta, en transportes públicos. Mi amiga extranjera, que tiene horarios de trabajo rígidos, a veces pasa semanas privada de tan elemental como útil producto.

![]() |

| Esta inmensa heladera, en principio destinada a yogures, helados y otros productos lácteos se ve regularmente invadida por simples botellas de agua o gaseosa (solo dos sabores) |

Acontecimiento papal

A mi llegada a Cuba, hacía meses que la papa había desaparecido. La gente hablaba del sencillo alimento con la boca hecha agua y los humoristas lo evocaban en la prensa y en la televisión. A fines de febrero, el ansiado tubérculo reapareció; primero en forma de rumor y después en las manos de especuladores que mostraban algunos ejemplares, al borde la autopista nacional, con ademanes de narcotraficante. Finalmente, los camiones de papa estacionaron frente a los agromercados y se formaron las colas. Cada persona tenía derecho a comprar 25 libras, pero no faltó quien repitiera la cola o llegara acompañado de varios familiares. Salía yo una tarde de la Unión de Escritores cuando vi que todo el mundo se apresuraba hacia el mercado de 17 y K. Hice cola durante cerca de una hora a fin de aprovisionar a la amiga que tan generosamente me hospedaba. Ella no podía decirle a su embajador: “Excelencia, déjeme ir a hacer la cola de papa, y de paso le compro a usted también un par de kilitos”.

![]() |

| Selfie en la cola de la papa |

Tan absurdo me parecía perder mi tiempo en una cola para comprar papas que decidí tomar testimonio fotográfico. Una mujer que estaba detrás de mí en la cola me advirtió, con aire belicoso: « Yo trabajo en la dirección provincial del Partido y quiero saber para qué usted hace esas fotos ». Mi primera impresión fue que no estaba bien de la cabeza, pero una mirada más atenta me permitió identificar la falda oscura y la blusa de encajes que suelen vestir las recepcionistas de oficinas gubernamentales. Igual le respondí, bastante molesto: “Soy un ciudadano libre y uso mi cámara como me da la gana”. Creo que lo que más la sorprendió fue comprender que yo era cubano, pues después de tildarme de grosero se puso a lanzar pullas: “Miren la pinta de extranjero que se da… Este no está claramente definido…” y luego, como me puse a leer para pasar el rato, bufó: “¡Lo que faltaba, un intelectual!”

Aparentemente mi expediente estaba completo pues al ver pasar un grupo de militares (que tienen oficinas en la zona), llamó aparte al de más alta graduación, un coronel, creo, y le cuchicheó algo. Yo sentí un ramalazo de inquietud y aclaré: « Esta señora se está haciendo no sé qué ideas sobre mí… », Pero el uniformado me interrumpió con un gesto tranquilizador y siguió su camino rumbo al sitio donde, aparentemente, a los militares les despachaban sin necesidad de hacer cola.

Todavía tardé un buen rato antes de poder comprar mis laboriosas papas. Durante todo ese tiempo la pasionaria de pacotilla se aseguró de que yo supiera que no me perdía de vista. Los demás coleros no intervinieron en el duelo, pero tomaron posición discretamente: unos me susurraron “No hagas caso” y otros hicieron mudos gestos de aprobación a la actitud combativa de la camarada. Era el muy cubano “saber bañarse y guardar la ropa”. Al marcharme (con mucho menos de los 10 kilos permitidos) dije con mi mejor sonrisa socarrona: “Usted ve, compañera, las papas no corren ningún peligro. ¡Buen provecho!”.

![]()

En realidad, en otro contexto la situación hubiera podido avinagrarse. El gobierno cubano sabe que su decisión de restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos puede ser interpretada por los descontentos y por la oposición declarada como una muestra de debilidad. Por eso la defensa de « la Revolución » (en Cuba siempre se escribe con mayúscula) y las críticas al enemigo, trátese del “imperialismo”, de los “terroristas de Miami” o de la oposición interna (siempre aludida en términos poco lisonjeros) me pareció más intensa que en mi anterior viaje, hace apenas dos años, cuando las negociaciones con Estados Unidos eran todavía secretas.

![]()

Mi impresión es que la gente no presta mucha atención a la campaña ideológica, demasiado ocupada en defenderse del aumento del costo de la vida, de las carencias y demás problemas cotidianos; pero es difícil escapar a las continuas referencias al « Líder histórico de la Revolución », ese mismo Fidel Castro que no aparece ya en la televisión y ni siquiera publica tan seguido sus pequeños editoriales en Granma, el órgano oficial del Partido Comunista (el único permitido). A menos que se renuncie a la radio, la televisión y los periódicos, es totalmente imposible no estar al corriente de las actividades de los « cinco héroes anti-terroristas », los agentes del contraespionaje cubano capturados y condenados en Estados Unidos a largas penas de prisión cuya liberación, al mismo tiempo que el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países casi opaca la trascendencia de este último acontecimiento. No hay día en que no se hable de « Los Cinco », no hay ciudad que no se adorne con sus fotos, ni semana en que una nueva condecoración u homenaje no les sea rendido por sindicatos, organizaciones de masas y profesionales… incluida la Orquesta Sinfónica Nacional ¡y hasta el premio “a la Humildad” de literatura infantil!

El 24 de febrero, aniversario 120 del inicio de la segunda guerra de independencia, el quinteto recibió, en ceremonia solemne, la más elevada distinción del país, la orden Héroe de la República de Cuba.

Primera estancia habanera

![]()

En mi primera jornada cubana no fui más allá de algunas cuadras en torno a la casa de mi amiga en Miramar. Bastó, no obstante, para notar la proliferación de restaurantes y bares (algunos en construcción) y de hostales, que en este barrio aprovechan la elegancia de los “chalets” de los años cincuenta para atraer turistas de mayor presupuesto, entre otros emprendimientos privados (peluquerías, fotógrafos-impresores, vendedores ambulantes de frutas, vegetales y golosinas) o estatales (confortables residencias para estudiantes extranjeros, comercios de diverso tamaño en moneda convertible, oficinas de “corporaciones”), todo ello reflejo de la nueva coyuntura económica y de sectores de población que consumen sin complejos. Al mismo tiempo, me sorprendió ver los atildados negocios bastante vacíos. No tardé en comprender que es algo inherente a Miramar, uno de los barrios menos densamente poblados de la capital cubana. Más incluso que los negocios, están desiertas las calles del barrio.

![]() |

| Miramar es un barrio privilegiado donde no es raro ver lo que falta en zonas más modestas; como este mojón que identifica las calles 3ra y 10 tras ser, visiblemente, recuperado en un barrio lejano cuyos habitantes quizás necesiten menos saber dónde viven. |

Solo el miércoles emprendí mi primer “viaje” a La Habana (Miramar está en pero no es La Habana). En la estratégica esquina de 3ra y 10 me monté en uno de los taxis colectivos (nadie sabe por qué se les llama almendrones) que suben hasta la avenida 31, situada en realidad a solo tres cuadras, dada la configuración triangular que la desembocadura del río Almendares impone a esta parte de la urbe capitalina. Tras cruzar el estuario por uno de los túneles gemelos (el otro, el de 5ª avenida, está reservado a los autos particulares... muchos de ellos diplomáticos u oficiales) se entra al Vedado. Resistí la tentación de bajarme en el que fuera mi barrio y seguí hasta el final del recorrido: el siempre bello Paseo del Prado y el inmenso Capitolio, que marcan el límite entre La Habana Vieja (la antigua ciudad intramuros) y Centro Habana (el sector más populoso de la capital y, por tanto, de toda Cuba).

![]() |

| Entrando al Prado, la avenida monumental que confirmó, en la segunda mitad del siglo xix, la prolongación de la Habana al oeste de sus murallas. Mi almendrón (un Chevrolet 1952) era precedido por un Lada de los 80 que sobrevive con menos gallardía que los viejos autos norteamericanos, treinta y hasta cuarenta años más viejos. A la izquierda se aprecia uno de tantos maravillosos edificios coloniales en ruinas y, al fondo, el Capitolio Nacional que, una vez restaurado, recuperará su función original de sede del parlamento. |

El trayecto cuesta 10 pesos de Mirarmar a los límites del Vedado con Centro Habana, y 20 hasta las puertas de La Habana Vieja. Para un extranjero es una bicoca (menos de un dólar), pero muchos son los cubanos que no pueden permitírselos, pues el salario medio apenas rebasa los 400 pesos. Por apenas 40 centavos se puede hacer el mismo trayecto en ómnibus urbano; pero hay que esperar un lapso impredecible antes ver llegar un vehículo ruidoso, vetusto y probablemente repleto. Las monedas de 20 centavos escasean y las de 40 son prácticamente piezas de museo (como la imagen que portan: la de Camilo, el bello comandante que la revolución perdió antes de cumplir un año); por eso casi todo el mundo entrega sin discutir una moneda de a peso (un “peso amarillo”) a cobradores que no son empleados de la empresa de ómnibus (estatal) sino una especie de mafia que se reparte con los choferes los 60 centavos de más. Este es uno de los tantos negocitos que las autoridades toleran a fin de compensar el despido de cientos de miles de trabajadores que fue la primera medida, de choque, de la reforma económica conocida como “actualización del modelo”.

![]()

Mi intención inicial era permanecer solo tres días en La Habana y luego seguir hacia Santa Clara donde mi hermano, su esposa e hijos habitan la que fuera casa familiar (yo fui el primero en romper el “núcleo” al casarme por primera vez en 1981 e instalarme en Santiago de Cuba, a 687 km de distancia). Pero la intensa actividad literaria me retuvo en la capital durante 10 días. Aún la Feria Internacional del Libro no había comenzado, pero el premio Casa de las Américas anunciaba mesas redondas de sus jurados y un acto de premiación que tendría lugar entre la tertulia consagrada a mi amigo Luis Cabrera Delgado en la más bella librería de La Habana (la “Fayad Jamís” en la muy turística calle Obispo) y un encuentro con Leonardo Padura en la Unión de Escritores.

Hace 26 años, la última vez en que mi presencia en Cuba coincidió con el premio Casa, éste era el evento literario más importante de Cuba y de buena parte de América. Las cosas han cambiado, pero en el jurado de literatura infantil figuraba mi admirada Ema Wolf, a quien no veía desde que dejé la Argentina en 2004, junto al ecuatoriano Edgar García y al dramaturgo y director teatral cubano Rubén Darío Salazar. Este último se declaró feliz de ver en la sala «a uno de nuestros grandes autores » y grande fue mi sorpresa al saber que se refería a mí. No sabía yo que me había leído en su infancia y mucho menos que me tuviera en tan gran estima. En realidad, siempre me asombra recibir tales muestras de reconocimiento en un país donde la mayoría de mis libros no se consigue.

Al día siguiente me enteraría de que el Premio Casa de literatura infantil había sido concedido a una novela de mi paisana Mildre Hernández. Pese a haber otro cubano premiado, ella resultó la única autora presente en el muy deslucido acto de premiación. Si Mildre se alegró de ver en la sala a un amigo venido de tan lejos, más me alegré yo de ver su joven carrera reconocida a ese nivel. Es la segunda autora villaclareña en ganar el codiciado premio, y la primera en lograrlo en la categoría de libros para niños y jóvenes, que es una de las más difíciles porque pueden competir cuatro géneros bien diferentes: poesía, novela, cuento y teatro. Situación similar solo se presenta en las categorías de Literatura Brasileña y Literaturas del Caribe.

![]() |

| Mildre Hernández recibe los aplausos del jurado y del presidente de la Casa de las Américas, el poeta Roberto Fernández Retamar |

Quien me adelantó la identidad de la ganadora del premio Casa fue Luis Cabrera Delgado, durante la tertulia « Libros a la carta » que su creador, el avezado promotor Fernando Rodríguez Sosa, le dedicó con motivo de sus 70 años. Cabrera es uno de los más prolíficos y reconocidos autores cubanos de literatura infantil, aunque su obra incluye también novelas para adultos, teatro y otros géneros. La tertulia está concebida como un recorrido al conjunto de una obra, pero arrojó particular luz sobre el volumen-homenaje Seis caras de una infancia que reúne seis de las mejores novelas del autor, quien dedicó los minutos finales a presentar el lujoso volumen Te regalo el mar donde él mismo acaba de compilar cuentos de tema marino, de autores de todo el continente, para los niños de Bolivia; único país del hemisferio occidental que, como Paraguay, carece de acceso al mar. El volumen incluye uno de mis raros textos marítimos (Cuba es una isla, pero yo soy de “tierra adentro”), pero mi ejemplar solo llegaría a Cuba meses más tarde y aún no lo tengo en mi archivo. Bellamente ilustrado y sólidamente encuadernado, el libro será distribuido gratuitamente a los escolares de toda Bolivia.

![]()

Cada actividad literaria en la que participé, fue la ocasión de reencontrarme con viejos amigos y colegas. En la librería Fayad Jamís, con Fernando Rodríguez Sosa, el bibliotecario Adrián Guerra Pensado, el poeta Alberto Peraza y la narradora Magaly Sánchez, por un lado, y con los jóvenes Eudris Planche (narrador) y Denise Ocampo (investigadora literaria). Días más tarde, en el Pabellón Cuba con el novelista cubano residente en Londres, Pedro Pérez Sarduy, y en las inmediaciones de la UNEAC con el narrador y músico Felipe Oliva y el escritor de Curazao Leo Regal.

![]()

El encuentro con Leonardo Padura forma parte de un programa de promoción que lleva a cabo la sección de la literatura policial de la Asociación de Escritores. En este caso, un grupo de investigadores resumieron sus respectivas contribuciones a un futuro libro sobre el más internacional de los actuales escritores cubanos. Abriéndome paso entre los muchos admiradores de Padura, conseguí me dedicara el ejemplar de su última novela,Herejes, que había comprado en la sección de libros en español de la FNAC en París. La edición cubana aparecería, tras los habituales rumores e incertidumbres en torno a sus libros, durante la feria del libro. Mucho menos segura era la presentación pública del filme franco-hispano-cubano “Regreso a Ítaca”, basado en la parte más actual de otro de sus excelentes libros, La novela de mi vida.

![]()

Durante esa primera estancia en la capital, y en las dos que la siguieron, tras sendos regresos al centro del país y mi breve estancia en Pinar del Río, siempre encontré la ocasión de, parafraseando el programa de televisión de Eusebio Leal, el Historiador de la Ciudad, “andar La Habana”. Allá viví entre 1971 y 1974, cuando cursaba el pre-universitarios en el internado “Carlos Marx”, y entre 1985 y 1989, época en que me desempeñé como especialista literario del Cerro y guionista en Radio Progreso. Pero además visité la capital incontables veces, siendo niño y ya adulto. Hoy probablemente conozco mejor París que La Habana (una ciudad más grande y diversa que la capital de Francia); entre otras cosas porque las guaguas han cambiado de denominación y recorridos. Camino mucho, demasiado, por sus aceras destrozadas (por las filtraciones y reparaciones ineficientes en La Habana Vieja y Centro Habana, y por las raíces de los añosos árboles del Vedado, Miramar y Marianao), cuando no se trata de las calles, a menudo despobladas de vehículos o declaradamente peatonales.

![]()

No solo deambulé por el mero placer de recorrer de nuevo las calles que tan bien conozco (o descubriendo lo que ha cambiado, lo que he podido olvidar o lo que nunca vi; que lo hay), también corrí de un lado a otro en busca de libros (mi principal ocupación) en las diversas librerías cercanas a la Plaza de la Catedral, tras una oferta cultural (el Teatro Martí, reabierto hace un año tras 40 años de olvido), a una cita con amigos (en la escalinata de la Colina Universitaria) etc. Pero siempre con los ojos bien abiertos y casi siempre con la cámara presta. Ya me quedaban pocos días en Cuba cuando acudí, por ejemplo, a los estudios de Radio Habana, en el magníficamente restaurado edificio que fuera la Lonja del Comercio, a fin de ser entrevistado por Fernando Rodríguez Sosa en su hermoso programa Invitación a la Lectura.

¿Cuba es La Habana y lo demás, áreas verdes?

Esta es una vieja boutade cubana, reflejo de la altanería habanera y de la real distancia que existe entre la capital y el interior (que los capitalinos suelen llamar despectivamente “el campo”, incluso cuando hablan de una ciudad como Santiago de Cuba, con medio millón de habitantes, o Camagüey y Holguín, que superan los 300 000). Para viajar a Santa Clara me trasladé con mi enorme maleta, en un taxi llamado por teléfono, hasta un costado de la Terminal de Ómnibus Nacionales, junto a la Plaza de la Revolución, donde estacionan los taxis colectivos que comunican La Habana con las grandes ciudades más próximas: Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos… El precio es superior a los autocares para cubanos, pero las salidas son más frecuentes, no requieren reservación anticipada y el pasajeros puede descender en la puerta de su domicilio. En mi caso, el recurso es casi obligatorio puesto que los expatriados y extranjeros no podemos utilizar los vehículos de la empresa Astor (en moneda nacional) sino que hemos de utilizar los de la compañía Vía Azul, que estacionan en Nuevo Vedado. Ciertamente se viaja más cómodo, pero las salidas son menos abundantes y en fin de cuentas sale más caro.

Tras solo dos años de ausencia encontré a mi ciudad casi natal bastante demacrada. Sin los recursos que aporta el turismo a ciudades como La Habana o Trinidad, sin esa mezcla de amor local y dinamismo propio de Sancti Spiritus y sin la actividad industrial de Cienfuegos, la villa más poblada del centro de la Isla no ha podido consolidar muros o poner una capa de pintura en los últimos 24 meses.

Sí Santa Clara no está en las mejores condiciones, tampoco se rinde. También allí se ven nuevos bares y restaurantes, algunos muy agradables; conozco dos librerías independientes (de amigos escritores) y se pueden tener sorpresas como hallar en lo que resta del clausurado cine Villaclara un grupo de jóvenes que ensayan, entre el polvo, las ruinas y el calor, una endiablada coreografía a ritmo de mambo, o visitar el atípico centro cultural El Mejunje que, entre otras muchas cosas, fue el primero en presentar espectáculos de trasvestis y aceptar a la comunidad LGBT.

![]()

Es que el dinamismo de Santa Clara no es material sino intelectual. Además de poseer la tercera universidad del país, la vida literaria local cuenta con una nómina de escritores y una agenda de actividades literarias con pocos equivalentes en el resto del país. La tarde misma de mi llegada, tenía lugar una presentación de un ensayo, con músicos y poetas invitados, en el Parque de las Arcadas (muy vinculado a las actividades literarias desde 1979, época en que yo mismo, siendo especialista literario municipal, inauguré allí los sábados del libro). Dos semanas más tarde un torrencial aguacero obligó a trasladar el homenaje a Mildre Hernández que acaba de comenzar, a la galería de arte contigua a la librería de la peatonal calle Independencia (otras tantas razones que hacen tan cultural el mentado parquecito). Mildre y sus amigas Leidi Hernández y Maylén Domínguez, también jóvenes autoras, leyeron sus textos. Fue un encuentro concurrido y cariñoso que compensó largamente la frialdad de la entrega del diploma de la Casa de las Américas. Como para que nada faltara, asistió el único miembro del jurado que no se hallaba aquella noche en la institución habanera. El matancero Rubén Darío Salazar se hallaba en Santa Clara con su grupo de Las Estaciones, que llenó el viejo teatro La Caridad con toda la modernidad, la imaginación desbordante y la música de su espectáculo “Cuento de amor en un barrio barroco”.

![]()

Durante los escasos 21 días que sumaron mis dos estancias en Santa Clara asistí a un intenso debate entre miembros de la Asociación “Hermanos Saíz” de Escritores Artistas Jóvenes y el investigador Jorge Fornet a propósito de su libro sobre el llamado Quinquenio Gris (la época maoísta de la cultura cubana, que duró más de la mitad de los años 70); los términos “censura” y “libertad de expresión” fueron pronunciados allí con absoluta claridad. También estuve en la presentación de Dos cuentos de Hans Christian Andersen, volumen bilingüe editado por Álvaro Castillo Granada, propietario de la editorial independiente San Librario y mejor amigo colombiano de Santa Clara. La librería “alternativa” que el escritor policíaco Lorenzo Lunar tiene abierta hace varios años con el bien escogido nombre de “La Piedra Lunar” estaba tan llena que, por primera vez en mi vida, asistí a un encuentro literario a través de una ventana. Es cierto que la librería es muy pequeña, pero eso no le impide tener una gran convocatoria y reservar un rincón para exponer algo del trabajo del ilustrador Ricardo Reyes.

En todo caso, había más gente en La Piedra Lunar que en la sede provincial de la UNEAC el día en que impartí mi conferencia “¿Es posible traducir la literatura cubana?”. En parte por un título que pudo hacer creer que el tema solo podía interesar a traductores y en parte por una tardía y deficiente difusión, nos reunimos en “petit comité” varios escritores e investigadores, buenos y fieles amigos. Uno de los que, no obstante, conocí esa tarde, me dijo: “¡Como van a lamentar todos los que no vinieron!” Es que mi intervención trataba esencialmente sobre de las posibilidades y dificultades de publicación de literatura cubana en el extranjero, algo que le quita el sueño a cuanto escritor conozco en la Isla.

![]()

La Biblioteca Provincial “Martí” celebró sus 90 años con una bonita ceremonia. Como ya es tradición, unos días después sostuve un encuentro con los niños del taller literario de la biblioteca… del cual fui coordinador entre 1976 y 1981 y que he seguido visitando regularmente, tanto cuando vivía en otras ciudades cubanas como cuando regreso desde el extranjero. Esta vez dialogué con un grupo de alumnos de sexto grado que habían leído mi novela La leyenda de Taita Osongo (en la edición de 2010, pues la nueva edición aún no había aparecido) y tuvieron las primicias de Concierto n°7 para violín y brujas, y de Había una vez un espantapájaros, un libro publicado a fines del año pasado en Bogotá, pero cuyos tres primeros ejemplares me los acababa de traer una amiga desde Colombia. La Biblioteca “Martí” no posee quizás tantos libros míos como la colección de autores cubanos que atesora Adrián Guerra Pensado en la biblioteca “Rubén Martínez Villena” de La Habana, pero en cambio posee una colección exclusiva de manuscritos, folletos y recortes de prensa de y sobre mi trabajo.

![]()

Esta vez extendí mis “larguezas” a la biblioteca del arzobispado, que posee en la actualidad no solo el local más apropiado a las funciones de una biblioteca, sino la colección más actualizada y rica de Santa Clara. Gracias a las donaciones internacionales sus medios son infinitamente superiores a los de las bibliotecas públicas cubanas que, pese a una magnífica trayectoria, tienen sus fondos en peligro no solo por la falta de recursos para protegerlos de las agresiones del clima tropical, y para actualizarlos y numerizarlos, sino por el comportamiento egoísta e irrespetuoso de sus usuarios, que no dudan en robar o mutilar ediciones que a menudo son insustituibles. En la biblioteca diocesana me atendió mi estimada Charín, ex bibliotecaria de la Biblioteca “Martí” que dirigiera su madre, la también tardía autora de libros infantiles, Rogelia Cárdenas.

![]()

Pese a sus casi 250 000 habitantes, Santa Clara no es una ciudad muy extensa. Si no fuera por la existencia de algunos barrios alejados (sin motivo alguno, pues abundan las áreas urbanas baldías) sería fácil recorrerla a pie. En cada uno de mis viajes veo pocos ómnibus de las 14 rutas que (¿existirán todavía aunque sea nominalmente?) poseía a fines de los 80. Los principales medios de transporte son las bicicletas, los carretones de caballos y los ciclomotores. Pero, como en toda ciudad cubana, de vez en cuando se ve pasar un vehículo exótico. En estas fotos se puede identificar varios automóviles sudcoreanos (flamantes) y soviéticos (curtidos), una tosca guaguaGirón V (carrocería criolla sobre chasis de camión soviético), un autocar General Motors de los 50 que comparte calle con un carretón de caballos, y hasta un veterano y aristocrático Jaguar… entre vehículos de dos, tres y cuatro ruedas a tracción humana… y caprina.

![]()

En todo caso, yo me muevo casi exclusivamente en bicicleta. Hace dos años le compré a mi sobrino una montañesa… que tengo el derecho de usar como propia cuando estoy en Santa Clara.

Circunvoluciones centrales

En realidad, esa vez solo permanecí tres días en Santa Clara. Mi hermana bajó el sábado de Topes de Collantes, pueblito de montaña donde vive hace unos 20 años, y la acompañé en su viaje de regreso, a fin de conocer a mi sobrino-nieto, de apenas año y medio, y visitar a la madre y el padre del benjamín. No voy a extenderme sobre los encantos de mi bello e inteligente sobrino-nieto (aunque soy tan poco dado a este tipo de explaye que el amable lector puede creerme). Tras unos escasos minutos de timidez, Samuelito decidió apropiarse de mi persona y mis bienes. Al día siguiente ya le había agotado la batería al autito que le llevé, pero seguía considerándolo más interesante que Míster Reno, el peluche que me había costado el doble (los niños cubanos no saben lo que es un objeto transicional).

![]()

Topes (oí decir que le han quitado “el apellido”) está a 800 metros de altura, en la zona del macizo del Escambray cercana a la turística ciudad de Trinidad. El presidente golpista Fulgencio Batista fundó allí, en el año de mi nacimiento, un inmenso sanatorio (al que le puso su nombre) para enfermos de tuberculosis, y a sus pies se construyó una veintena de coquetos chalets y dos edificios de apartamentos para un turismo de montaña que a los cubanos nunca ha interesado. Siempre me pareció raro escoger uno de los lugares más fríos de Cuba para personas con problemas respiratorios. Fidel Castro habrá pensado lo mismo pues decidió instalar allí, en 1962, la segunda de sus inmensas escuelas de formación de maestros. Mis padres formaron parte del primer claustro de formadores y se trasladaron allí con bienes y familia. Supongo que el peligro constante de los ataques de la guerrilla anticastrista, que infectaba el Escambray, convenció a mis padres de que era mejor volver al llano, y en septiembre los niños comenzamos el nuevo curso escolar en Santa Clara. Lo que nadie imaginó fue que mi hermana se volvería topense casi treinta años después, cuando la recién creada Unidad Universitaria de Montaña le ofreció el techo que ella y su flamante esposo anhelaban. Allí nació mi sobrina y, aunque divorciada, permaneció mi hermana hasta ahora, cuando su facultad está a punto desaparecer por falta de alumnos.

![]() |

| En el “museo de la alfabetización” está la lista de los profesores del primer año de la escuela de formación de maestros de Topes de Collantes. Allí encontré los nombres de mis padres y los apellidos de algunos de mis condiscípulos y amigos de los lejanos meses pasados en aquella montaña. |

Si el antiguo edificio del sanatorio ha encontrado un destino que une pasado y presente (es un “curhotel” destinado al turismo médico) y los chalets se conservan en buen estado (aunque nunca he visto turista alguno, ni sano ni enfermo, en casas como la que habitó mi familia en 1962), los edificios de apartamentos que albergaran a los estudiantes de magisterio en la misma época están en ruinas hace años. El futuro de Topes parece indisociable del turismo ecológico. Las cascadas y los senderos de montaña son sus principales atractivos; aunque el microclima ya no es tan templado ni el bosque tan tupido como antes. De momento, no parece haber una alta tasa de ocupación en los dos hoteles y la mayoría de los turistas se hospedan en Trinidad, subiendo en camiones militares reconvertidos al treking, para excursiones de unas pocas horas.

En cada una de mis visitas, me he interesado en cuanto hay de visitable: la colección de pintores contemporáneos que casi nadie visita, la librería que jamás he encontrado abierta, el antiguo anfiteatro construido en el declive natural de una ladera que la vegetación reconquista, la semi-abandonada represa (en otros tiempos custodiadas por nogales y avellanos), las casas del café y de las infusiones (en Topes se da el cacao pero, inexplicablemente, no se explota) y, sobre todo, las cascadas. La última que me faltaba conocer, la Batata, la visité este año en compañía del joven esposo de mi adolescente sobrina. Pero el placer del recorrido fue amargado por la penosa situación de mi mediatizada cubanidad.

En Topes está establecido que sus habitantes tienen derecho a visitar libremente las cascadas. Los turistas nacionales deben pagar cinco pesos m.n. y los extranjeros dos CUC. Mi concuñado andaba, como es su costumbre, sin documento alguno de identidad, pero su aspecto, acento y ropas identifican como topense. Yo esgrimí mi carné de la UNEAC y, como no bastaba para equiparar la ausencia del sagrado Carné de Identidad, saqué el que me acreditaba hace 26 años como empleado de Radio Progreso. Pero nada, el custodio de la cascada insistía: “usted no es de aquí” y que tenía que pagar en moneda convertible. La discusión fue subiendo de tono, pues mi concuñado es joven y fogoso, y yo, por principio, estaba tan poco dispuesto a ceder como el custodio. Al fin, exclamé: “¡Compadre, ¿usted me va a decir a mí, con su experiencia, no sabe distinguir a un tipo de aquí de uno de afuera?!” Mi tono campechano y la “guataquería” (adulonería en cubano) fueron más convincentes que mis precedentes argumentos. El custodio no solo nos dejó pasar sino que a la vuelta ya nos trataba como si fuésemos sus compadres.

![]()

La visita valía el esfuerzo físico, pero no la discusión. La sequía tenía muy disminuido el caudal de la cascada, pero incluso así llegar hasta la poceta que se disimula tras la gruta se reveló peligroso, pues no teníamos un calzado capaz de no resbalar en el estrechísimo y húmedo friso, y el calor ambiente no conseguía compensar lo frío de una zambullida para alcanzar a nado el agujero del fondo.

Para subir a Topes mi hermana y yo habíamos utilizamos la vía más cómoda: una guarandinga (camión adaptado al transporte de personas) apodada La Comandancia que las fuerzas armadas, administradoras de esa zona estratégica que parece ser (nadie sabe por qué) Topes de Collantes, ponen gratuitamente a disposición de sus empleados, de los residentes y de los turistas del curhotel. Tanto que me fastidian en todas partes para que pague como extranjero, y cuando recorro medio centenar de kilómetros loma arriba ni siquiera me cobran un centavo. Bajar no es tan fácil y nunca sé cómo lo haré. Esta vez me acompañó mi hermana, que debía hacer unas gestiones en Trinidad. Después de desesperar un poco en la única carretera que atraviesa el pueblito, un camión de pasajeros nos condujo hasta el centro de la perla colonial de Cuba.

Trinidad es un milagro. A principios del siglo XIX era la villa más rica del país, gracias a sus fértiles tierras, masivamente dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Los centenes de oro entraban a raudales y la “sacarocracia” local se construyó palacios y casonas de estilo pseudo mudéjar o neoclásico que se conservaron casi sin reformas cuando la crisis de los años 1850 y las guerras de independencia (1868-1898, con una tregua 17 años) les redujeron drásticamente el nivel de vida. Cuando empezó el boom turístico de los 90, Trinidad ya era un polo turístico. Hoy entristece ver que los artesanos se copian unos a otros y que falta autenticidad en su manera de trabajar e incluso dirigirse a los turistas. En ciertos sectores del arte y en casi la totalidad de la artesanía cubana, el patrón de medida es un turista cuyo paternalismo y falta de exigencia y cultura, rebajan el nivel de una producción que los cubanos desprecian, pero que les da de comer. Malsana ambigüedad de la que unos pocos se dan cuenta. Como aquel joven pintor que en 2011 advirtió mi desinterés por lo que exponía en el umbral de su casa-taller y me invitó a ver en el interior su verdadero trabajo… mil veces más sustancioso.

![]() |

|

Contrariamente a lo que esperaba, dejar Trinidad fue más fácil que partir de Sancti Spiritus. En el primer caso casi me salió al paso el moderno automóvil que me trasladó por apenas 2 dólares. En el segundo tuve que pagar 6 por el derecho a perder tres horas en la terminal de ómnibus. Yo no había tenido en cuenta que Sancti Spiritus es la capital de la provincia donde se halla Trinidad y que si la distancia hasta Santa Clara, solo excede en 20 kilómetros a la que separa las localidades antes mencionadas, las relaciones comerciales, administrativas y otras no justifican el vals de almendrones interprovinciales que yo había previsto. De hecho, no había ningún auto. “Si acaso, en el hospital”, me dijeron, y enseguida me me propusieron uno para mi uso exclusivo por 25 o 30 CUC, cosa que decliné inmediatamente, y no solo porque no tenía encima semejante suma. Era poco menos de una de la tarde, y media hora después partía un ómnibus de Astro, pero aunque se fue con asientos vacíos y propuse pagar una plaza al precio, siete veces más elevado, de la compañía reservada a extranjeros, me dijeron que no, que tenía que esperar al carro de Vía Azul que pasaría tres horas más tarde.

Cuando al fin, con media hora de retraso, el flamante autobús Yutong (la misma marca china que usa Astro, pero en modelo más moderno y provisto de climatización) me abrió las puertas, descubrí que éramos solo cinco o seis viajeros. Por supuesto, a nadie le pasó por la cabeza preguntar si había algún cubano ordinario condenado a esperar X horas por una salida de Astro hacia Santa Clara. Lo verdaderamente kafkiano es que si una persona sin pasaporte alguno está dispuesta a pagar en CUC, puede subirse a un Vía Azul. Somos los que carecemos de Carné de Identidad quienes nos vemos impedidos de trepar a un Astro.

En el turbión editorial

Hasta 1989, la edición cubana estuvo estrictamente centralizada. Fuera de la capital solo existía la editorial Oriente, que consiguieron los pujantes intelectuales de Santiago de Cuba en 1971 gracias a la intervención de Juan Almeida Bosque, el más santiaguero de los comandantes de la Revolución (título reservado a los líderes históricos, que alcanzaron el prestigioso grado militar durante la lucha armada contra la tiranía de Batista). Uno de los pocos aspectos positivos del llamado Período Especial fue la creación de editoriales en todas las provincias, lo que ha incrementado la diversidad literaria en el país. Por esas cosas raras que ocurren en Cuba, a veces un libro de provincias cuenta con mejor papel, mejores tintas y mejor impresión que un libro “nacional”, pero no de buena distribución.

En Cuba la única temporada literaria digna de ese nombre comienza con la FILH, en febrero, y sigue con las ferias provinciales y municipales, que se extendieron esta última edición hasta mayo. La mayoría, o por lo menos los más importantes, de los libros cubanos se imprime entre fines de cada año y principios del siguiente. Esto provoca atoros en las imprentas y no pocos problemas de distribución. Me contó un autor que fue invitado a presentar su libro en cuatro ferias sucesivas y solo en la última, dos meses después, consiguió ver los ejemplares de su obra en manos de los lectores. También me contaron de alguna obra cuyo segundo tomo se puso a la venta antes que el primero.

Pese a la creciente exigencia de realismo económico y de búsqueda de la rentabilidad, en Cuba todavía no existe un verdadero mercado del libro. No se publican más ejemplares de los libros de alta demanda, y se abusa en la edición de obras “de interés político-social” que luego se mueren de tristeza en las estanterías. Las fábricas e importadoras de papel, las imprentas, las editoriales, las librerías y las bibliotecas han pertenecido tradicionalmente al estado, que es quien también ha pagado actividades de promoción, derechos de autor (a través de sus editoriales) y hasta salarios (muchos escritores son funcionarios culturales). Solo recientemente, la descentralización entreabre ligeramente ese círculo cerrado donde la realidad económica no tenía sentido. Los derechos de autor se pagaron, hasta principios de los 90, sobre la base de la extensión del original. Así, mi cuarto libro cubano me reportó apenas 400 pesos (15 dólares en 1999) puesto que el manuscrito contaba solo 15 folios. Que la tirada fuera de ochenta mil ejemplares (recaudando 250 000 pesos) no tuvo ninguna influencia en mis ingresos. Unos años después se instauró un nuevo sistema de remuneración cuya lógica me escapa, pero parece tener en cuenta la notoriedad del autor, pero sin relación alguna con la tirada puesto que no se trata de ceder al autor un determinado porcentaje sobre las ventas. La primera edición de “La leyenda de Taita Osongo” (Ediciones Capiro, 2010) que solo contó 800 ejemplares, me reportó lo mismo que la segunda (Ediciones Matanzas, 2014) que, sin embargo, es de 4 000 ejemplares. Es que una editorial cubana no decide la tirada en función de la demanda estimada, sino en función del papel disponible. El muy loable Fondo para la Cultura, que permite financiar ediciones poco rentables como las de poesía o ensayo, y compensar las pérdidas que genera la subvención de los libros infantiles, conduce a veces a paradojas como la que acabo de referir. Sobre todo porque el Fondo es en pesos m.n. y que papel, tintas, etc., son importados o producidos con moneda convertible.

![]() |

| Descubrí la segunda versión cubana de La leyenda de Taita Osongo en el Pabellón Cuba, la librería efímera más grande del Caribe |

Fuera de alguna rara librería en CUC y de las mesas de saldos de la Feria Internacional del Libro, el lector cubano solo tiene acceso a las ediciones cubanas. La razón principal es menos la barrera de protección ideológica que la limitación financiera. Las editoriales cubanas no disponen de fondos en moneda convertible y solo pueden pagar derechos en pesos m.n. (ni siquiera en CUC, el peso parcialmente convertible) al autor o su representante, que deberá presentar personalmente el cheque en un banco de la Isla. Los raros autores extranjeros y cubanos residentes en el exterior que llegan a publicar en Cuba son amablemente invitados a ceder sus derechos y aceptar por toda retribución 50 ejemplares de la obra (que mal veo le manden por correo internacional). Quizás por un descuido en la redacción de su reglamento, los bancos exigen la presentación del “carné de identidad” y no de un “documento de identidad”. Puesto que los residentes solo tenemos pasaporte cubano, mucha gente cree que es simplemente imposible pagarnos los derechos de autor.

Lo cierto es que mis compatriotas (incluso muchos de los que han viajado al extranjero) están convencidos de que fuera de Cuba es fácil ganarse la vida… lo que alimenta tanto malentendido entre los locales y los visitantes de quienes todo se espera casi a cambio de nada. Por eso no me sorprendió que uno de mis editores me dijera en un e-mail: “… no podemos pagarte los derechos, pero creo que no te importa…”. Debí aclararle que sí me importaba, y no solo por una cuestión de principios, sino porque los 200 o 400 dólares en juego eran tan “dinero” para mí como para él mismo. Sin entrar en detalles sobre mi economía personal, le recordé que en Cuba me esperaban mis dos hermanos y sus respectivas familias, víctimas de las mismas necesidades que cuanto cubano vive de su salario estatal; pero que además, muchos de los precios que se practican en la Isla son más elevados que en Francia (en particular los artículos de primera necesidad de las tiendas en CUC) y que, lejos de “perdonarnos” una que otra cosa, los expatriados nos vemos obligados a pagarlo todo (entradas a museos y espectáculos, transportes interprovinciales, hospedaje…) como cualquiera de esos turistas que regresan escandalizados porque Cuba les sale globalmente más cara que cualquiera de las islas vecinas. El caso es que gasté bastante tiempo en Cuba (innúmeras llamadas y correos) en convencer, con el apoyo del mismísimo Instituto Cubano del Libro y el antecedente de todos mis libros cubanos recientes, que mis dos nuevos editores podían lograr lo mismo que la editorial Capiro, de mi casi natal Santa Clara, no tuvo dificultad alguna en hacer en 1996, 1999 y 2011.

Mis actividades profesionales comenzaron oficialmente con las Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil que tuvieron lugar en el hotel Habana Libre. Medio centenar de personas asistieron cada día a un evento que, en plena Feria Internacional del Libro, competía con otras citas en torno el libro, la literatura y la lectura.

![]() |

| Algunos ponentes del segundo día de las Jornadas de LIJ: Amparo Andrade, Julio Llanes, Diego Lebro, Luis Cabrera Delgado, Joel Franz Rosell y Esteban Llorach |

Entre los participantes estaban varios especialistas extranjeros: el chileno Manuel Peña Muñoz, los colombianos Amparo Andrade y Diego Lebro, los argentinos Rosana Cesaroni, Silvia Pallone y Claudio Ledesma, y varias personalidades de literatura infantil y juvenil cubana: Ivette Vian, Nersys Felipe, Luis Cabrera Delgado, Julia Calzadilla, Esteban Llorach, Enrique Pérez Díaz, Teresa Cárdenas, Julio Llanes, Sergio Andricaín…

![]() |

| Una parte de los invitados a las Jornadas Internacionales de Literatura Infantil. Entre otros (de izquierda a derecha, comenzando por el primer plano): Diego Lebro (Colombia), Nersys Felipe (Cuba), Sergio Andricaín (Cuba-Estados Unidos), Joel Franz Rosell (Cuba-Francia), Manuel Peña Muñoz (Chile), Amparo Andrade (Colombia), Gerardo Fulleda (Cuba), Ramón Luis Herrera (Cuba), Denise Ocampo (Cuba), Esteban Llorach (Cuba), Claudio Ledesma (Argentina), Julio Llanes (Cuba). |

Alguien me informó que mi novela La leyenda de Taita Osongo estaba a la venta en el Pabellón Cuba, la segunda sede en importancia de la Feria Internacional del Libro y que tiene la ventaja de hallarse a cien metros del hotel Habana Libre. Aproveché la exposición de un ponente aburrido para ir a comprar una docena de ejemplares que repartí entre colegas cubanos y extranjeros. Es una de las indudables ventajas que tenemos los expatriados y extranjeros en Cuba: los libros infantiles cuestan centavos de euro y la mayoría de los libros para adultos, un euro o dos. Mis colegas en la Isla raramente pueden corresponder de la misma manera, por lo que en cada viaje me gasto cientos de pesos m.n. (el equivalente a tres libros franceses) en los libros con los que intento mantenerme actualizado. Mi maleta prácticamente no contiene otra cosa al regreso... fuera de las tres botellas de ron reglamentarias y unas pocas artesanías para mis amigos franceses.

En las Jornadas hubo de todo, incluido un breve apagón, que no logró interrumpir a Luis Cabrera Delgado. A la luz de un par de celulares prosiguió con su comunicación, sin dudas la más brillante del programa académico. Sin incidentes técnicos, pero con muchas risas y aplausos, fue el diálogo entre Sergio Andricaín e Ivette Vian, una de las pioneras de la literatura infantil cubana, quien cuenta con una actualidad siempre inventiva y exitosa.

Las Jornadas Internacionales de Literatura Infantil, que el cuentacuentos argentino Claudio Ledesma organiza y financia en varios países (esta es solo la primera edición cubana) incorporan otros campos de la literatura infantil, muy particularmente la narración oral. La oralituraestuvo presente a través figuras como Elvia Pérez y la veterana Enriqueta Almanza. Pero el “broche de oro” fue el muy literario espectáculo que nos ofreció un grupo de niños.

![]()

Los eventos literarios sirven, entre otras cosas, para encontrarse con viejos colegas, para tejer nuevas relaciones o consolidar lazos que, en el caso de los escritores, suelen tejerse a través de la lectura de libros venidos de lejos. Al Encuentro de Literatura Infantil que se sigue llamando “Una merienda de locos” (en referencia al famoso capítulo de Alicia en el País de las Maravillas) pese a haberse vuelto una racional presentación de las novedades de Gente Nueva, la principal editorial de libros para chicos y más antigua casa editora del país. En el patio de la Sociedad Cultural José Martí que cada año acoge el encuentro, conocí personalmente al ilustrador y al editor de la versión cubana de Concierto n°7 para violín y brujas, los pinareños Valerio (Yunier Serrano) y Carlos Fuentes. A falta del primer ejemplar de mi tan esperado libro, me confirmaron su invitación a protagonizar el próximo número de La Chinchila, la única revista literaria cubana esencialmente dirigida al público infantil y no exclusivamente a adultos interesados en la LIJ (caso de En julio como en enero, que publica Gente Nueva desde 1984… sin que hasta ahora me haya privado del privilegio de ser el más antiguo especialista cubano del género sin asomarse a sus páginas).

![]()

También conocí a Gretel Ávila, la responsable de la colección Tesoro-Ballet, que publica cuentos inspirados en los libretos del repertorio del Ballet Nacional de Cuba (donde debutaré narrando el ballet “El corsario”) y me encontré de nuevo o por primera vez con colegas que he tenido el placer de leer como Eldys Baratute, Reinaldo Álvarez Lemus, Yoss o José Raúl Fraguela, quienes compartieron mesa, entre otros, con Enrique Pérez Díaz, quien recientemente cambió su puesto de director de Gente Nueva por el de asesor del Instituto Cubano del Libro.

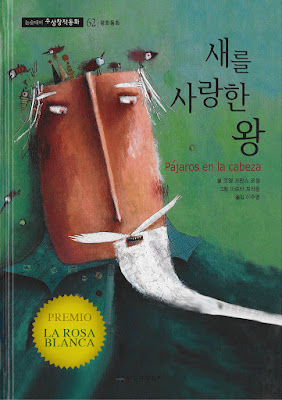

Otra de las actividades que se inscriben en la órbita de la feria del libro es la entrega de los premios La Rosa Blanca que la Sección de Literatura Infantil de la UNEAC concede a los mejores libros para niños y adolescentes publicados en los últimos 12 meses. La cosecha 2015 unió creadores tan jóvenes como Manuel José Rodríguez, Yancarlos Perugorría y Norelys Correa con las dos veteranas que recibieron los premios especiales: Mirta Yáñez (cuyo primer libro infantil saludé en una reseña publicada en 1978) y la nonagenaria promotora Haydée Arteaga.

A propósito de la Feria Internacional del Libro de La Habana

La Feria tuvo su primera edición en 1982, con un ciclo bianual primero y, a partir del año 2000, anual. Tuvo varias sedes hasta asentarse en el inmenso espacio que ofrece la antigua fortaleza militar de La Cabaña. El obstáculo de la bahía lo salva rápidamente la línea especial de ómnibus que, por un peso y sin paradas intermedias, permite llegar en cinco minutos del céntrico punto de confluencia entre La Habana Vieja y Centro Habana a la explanada contigua a la fortaleza. Lo primero que uno ve al llegar son las numerosas casetas que ofrecen alimentos y el parque de juegos, pero el flujo de personas indica claramente la dirección de las casamatas sillería que hospedan los expositores institucionales y comerciales, nacionales y extranjeros, y las salas de actos. La vigésimo-cuarta edición de la FILH estuvo dedicada a Leonardo Acosta, Premio Nacional de Literatura, a Olga Portuondo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y a la India, como País Invitado de Honor.

La Cámara del Libro informa que 195 expositores acompañaron 850 novedades y un total de más de dos millones de ejemplares. Entre las mayores demandas estuvieron, como de costumbre, los libros infantiles y juveniles, y el volumen Los Orishas en Cuba, de Natalia Bolívar. No se contabilizan las ventas de publicaciones baratas que traen cada año unos traficantes, en su mayoría mexicanos, de invendidos(diccionarios escolares, libritos infantiles, cuadernos para colorear, revistas faranduleras, best sellers o novelas que pretendieron serlo, manuales utilitarios sobre cocina, modas, autoayuda, curiosidades, deportes)… aunque es quizás lo que más gente lleva a La Cabaña.

![]() |

| Muchedumbre entusiasmada con la pacotilla propuesta por los mercaderes deinvendidos |

Los auténticos lectores no faltan, por supuesto, y conozco algunos que ahorran todo el año para poder comprar los libros que les interesan. Cada año hay varias obras que todo el mundo persigue: novelas y ensayos, sobre todo. La feria es sin dudas el mayor evento cultural del país, y la televisión, la radio y la prensa escrita le dedican un amplio espacio… aunque es también por el enfoque ideológico que la reviste. En Cuba se publican demasiados libros sobre la historia reciente y Fidel Castro es sin dudas el nombre que más páginas acumula; sean escritas por él mismo (a sus numerosísimos discursos se unen, desde hace pocos años, unas copiosas memorias) o a propósito de su vida, obra y opiniones sobre casi todos los temas. Incluso cuando se entrevista a un autor de literatura, de las declaraciones que éste pueda hacer se preferirá destacar sus elogios a la revolución y condena del imperialismo. Es algo que constaté este año, y que a menudo me ponía de mal humor. Esto no quiere decir que se haga la menor presión sobre los escritores para que hablen de esto o lo otro. En las actividades en que participé, oí hablar a cada autor de las cosas que le interesaban y se relacionaban con su obra. De la misma absoluta libertad de expresión gocé yo en mis diversas intervenciones.

![]() |

| Uno de los encargados de suministrar ejemplares a los puntos de venta aprovecha sus minutos de descanso para, él también, leer lo que le gusta |

Si la edición cubana carece de mayor diversidad, de más belleza gráfica, de más originalidad de enfoques y formas, la causa no es siempre la falta de recursos ni la política editorial. Muchas veces se trata de problemas de organización, de falta de imaginación y audacia, de pereza a la hora de documentarse y corregir, de ineficacia de las redes (el amiguismo es una plaga traída por Cristóbal Colón, si no la practicaban ya los taínos). Un buen ejemplo es la oferta de libros del país invitado este año: casi nada fuera de los clásicos Ramayana, Maharabata, Rabindranath Tagore y compañía. Cada año se reedita en Cuba un puñado de clásicos, mientras que otros libros del mismo autor o de sus contemporáneos permanecen obstinadamente inéditos. Si la carencia de moneda convertible impide importar ediciones extranjeras y negociar derechos de autores recientes, el obstáculo no es invencible. Así lo ha demostrado con su tozudez Enrique Pérez Díaz, al introducir en el catálogo de Gente Nueva, la editorial que dirigió durante ocho años, decenas de autores actuales, de Europa y América Latina. No me parece que, fuera de la literatura infantil, se pueda apreciar el mismo dinamismo.

Las brujas no existen, pero…

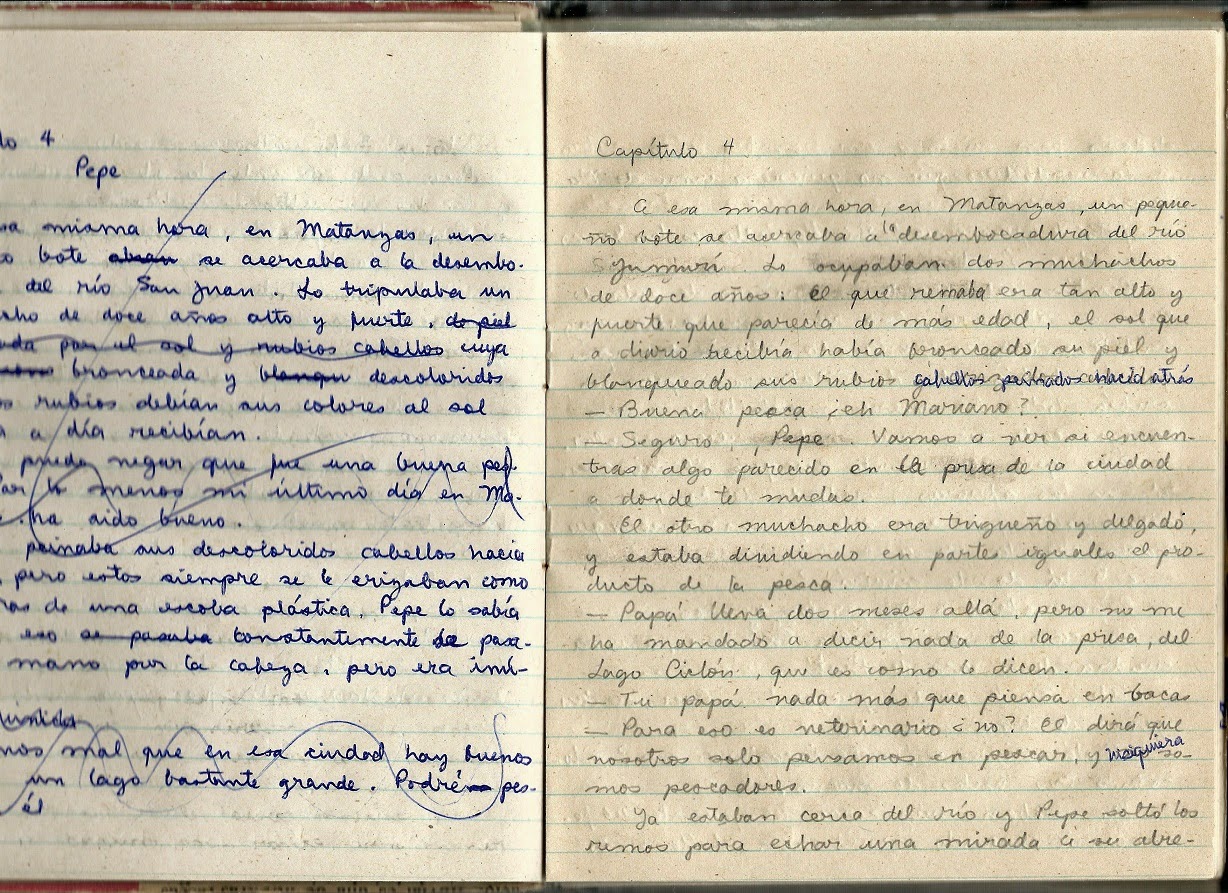

El 18 de febrero iba a ser mi día en la Feria Internacional del Libro de La Habana. A las tres de la tarde, en la sala auspiciosamente bautizada con el nombre de Alejo Carpentier, estaba previsto el lanzamiento de La leyenda de Taita Osongojunto a otros cuatro libros de Ediciones Matanzas, y una hora después, en el espacio infantil “Tesoro de Papel”, la presentación de Concierto n°7 para violín y brujas”. El primer acto se desarrolló impecablemente. Cada uno de mis compañeros de mesa había venido acompañado de un colega que introdujo su obra. Como nadie me había avisado el procedimiento, fui invitado a asumir mi propia presentación. Cosa fácil teniendo en cuenta que esa novela había sido estrenada once años antes (en traducción francesa) y que a su ya amplia trayectoria editorial (ediciones en castellano en México, Argentina y la propia Cuba, y traducción al portugués en Brasil) suma una gestación en sí misma accidentada, puesto que la primera versión fue premio Heredia en Santiago de Cuba en 1983, pero tardé 19 años en considerar publicable la más comprometida de mis novelas.

Las primeras nubes aparecieron cuando, una hora después, ya ante los chicos venidos a la anunciada presentación de mi segunda novela cubana del año, supe que debería hablarles de un libro invisible. La empleada de la editorial encargada de acompañarme esa tarde, había esperado en el Instituto del Libro hasta que le confesaron que en ninguno de los camiones recién llegados, se hallaba mi Concierto…

En realidad, acababa de empezar una serie negra que me tendría en vilo hasta el día mismo de mi regreso a París.

Durante las dos siguientes semanas estuvieron diciéndome que “la semana que viene”, “pasado mañana”, “pronto” recibirían mi libro. Cuando me subí al transporte del primer grupo invitados a la feria provincial del libro de Pinar del Río, todavía creía yo encontrarlo al llegar. Fue un viaje agradable pese a la lentitud con que el viejo autobús italiano emprendió los calurosos 166 kilómetros hasta la cabecera de provincia más occidental de Cuba. Hicimos una escala turística en la que fue vasta finca de un extravagante abogado que quiso la cohabitación entre hermosas plantas del país y exóticas construcciones, estatuas y decorados neogóticos, neoclásicos y pseudo orientales.

![]() En compañía de Alberto Marrero, Luis Cabrera, José Raúl Fraguela, Elaine Villar, Roberto Manzano y Yalima Marzán visité la finca Cortina, a mitad de camino entre La Habana y Pinar del Río. Antes nos detuvimos en una guarapera, a tomar el dulcísimo zumo de caña.

En compañía de Alberto Marrero, Luis Cabrera, José Raúl Fraguela, Elaine Villar, Roberto Manzano y Yalima Marzán visité la finca Cortina, a mitad de camino entre La Habana y Pinar del Río. Antes nos detuvimos en una guarapera, a tomar el dulcísimo zumo de caña.

“Pinar del Río es una ciudad sin centro” me explicaron cuando intentaba dar con una tienda en CUC donde comprar una botella de agua (en Cuba el agua ya no es potable). Es indiscutible que su urbanismo carece de orden alguno, pero por lo mismo es quizás la capital provincial que mejor conserva la estructura urbana y la atmósfera pueblerina de la Cuba pre-revolucionaria. Situada en el último tercio de la única provincia que se sitúa al oeste de La Habana, su aislamiento y su marginación (real o exagerada) le ha merecido el poco glorioso epíteto de “la Cenicienta de Cuba”. Hasta ahora yo solo había estado un par de veces, brevemente, en la –geológicamente hablando- región más antigua del país, y la conocía mal. Resulté, sin embargo, impresionado por su rica escena musical y por su indiscutible personalidad. Su patrimonio arquitectónico es relativamente modesto, pero con sectores muy coherentes y evocadores que resalta el delirio gótico-mudéjar del “palacio” Guash.

![]()

Esa primera noche fuimos formalmente recibidos en la casa Hermanos Loynaz, un museo algo polvoriento a base de recuerdos de un trío de intelectuales habaneros que fueron adoptados por Pinar del Río, pero que realiza una actividad de promoción cultural decididamente moderna. Fue al día siguiente que me encontré con el personal de la editorial y que supe que mi libro estaba encerrado en el contenedor que debía traer diversas publicaciones de las editoriales provinciales Cauce y Hermanos Loynaz desde el otro extremo del país. Es que, como otros libros con ilustraciones en color, habían sido impresos en la mayor imprenta de Cuba, creada a mediados de los 80 en Guantánamo, a mil kilómetros de La Habana, donde se hallaban entonces todas -menos una- las editoriales del país, y a casi 1200 km de la más occidental capital provincial cubana, donde yo desesperaba ahora con la idea de regresar a Francia, una semana después, sin haber visto mi séptima edición cubana.

Por la tarde fue la inauguración de la feria. Toda la ciudad parecía querer entrar en el pequeño y coqueto Teatro Milanés (fundado en 1837). El espectáculo inaugural fue un curioso cóctel que comenzó con el (aparentemente ritual) homenaje a una gran figura local que resultó ser mi vieja amiga Aurora Martínez (maestra, escritora, actriz), y siguió con una danza absolutamente kistch que pretendía rendir homenaje a la India, momentos musicales y danzarios más insertos en el patrimonio nacional… y terminó con una interminable conversación con el hijo mimado de Pinar del Río, la estrella del béisbol Alfonso Urquiola, cuya vida narraba un libro predestinado a ser el best seller de la feria.

![]()

No conozco muchas ferias provinciales del libro, pero dudo que alguna sea tan animada como la de Pinar del Río. No porque el interés por los libros sea allí mayor que en los otros territorios, sino porque las actividades gastronómicas, comerciales y recreativas que la completan son de una dimensión particular… A menos que las iniciativas privadas, que tratan de comercializar la diversión y vender la peor subliteratura infantil, aprovechando que la oferta editorial no cubre nunca la demanda, sean un signo de la época.

amplio programa de lecturas, debates, recitales y actividades artísticas quizás acudan siempre los mismos, pero no me parecieron ni escasos ni poco motivados. Los músicos, secundados por varias poetisas carismáticas, ocupan un lugar importante en las noches de la feria.

![]() |

| Los pinareños tienen un peculiar sentido del humor

|

Mi agenda pinareña se componía de la conferencia “El largo camino del emigrante en el libro infantil y juvenil” y dos presentaciones de mi novela invisible: el miércoles en la sede local de la Unión de Escritores y Artistas, y el viernes en la Asociación “Hermanos Saíz” de Escritores y Artistas Jóvenes. Por segunda vez protagonicé la surrealista performance de presentar un libro que nadie había visto ni vería hasta una fecha imposible de determinar. Huyendo de la humillación de una tercera presentación fantasmal, emprendí regreso el viernes por la mañana. Influyó el ¿azar? de que durante ese fin de semana la persona que me hospedaba en La Habana se iba al extranjero, lo que me obligaba a tomar ciertas medidas, pero también la zozobra que me habían inculcado de tanto insistir en que jamás expatriado alguno había cobrado un cheque en Pinar del Río. El cheque me lo habían dado el jueves, pero como yo había olvidado el pasaporte en La Habana, resolví que lo mejor era personarme a primera hora en el mismo banco del Vedado donde, dos semanas antes, me habían pagado sin percance La leyenda de Taita Osongo. Fue en el ómnibus de regreso que me percaté de que mi editor pinareño había extendido el cheque a mi nombre de autor y no al nombre que figura en mis documentos de identidad.

Poco más de dos horas después llegábamos al Centro Cultural Hermanos Loynaz, que viene a ser la embajada de Pinar del Río en la capital, y desde allí llamé a la editorial. Me dijeron que para extenderme un segundo debía devolverles el primero. Nada más fácil, puesto que el viejo autobús italiano regresaba a Pinar con el segundo grupo de invitados a la feria. La persona a quien encargué llevar el cheque era un representante del Instituto Cubano del Libro… ¡que tenía el ejemplar de muestra de Concierto n°7 para violín y brujas en su portafolios! O sea que durante una hora mi libro fantasma y yo estuvimos bajo el mismo techo sin ser presentados.

![]() |

| Teléfonos sin cable o sin tonalidad: un clásico habanero |

El lema de la compañía cubana (la única, por supuesto estatal) es “en línea con el mundo”, pero solo se puede hablar con el extranjero desde oficinas especialmente habilitadas (las mismas que permiten conectarse a Internet por un precio, entonces, de $4,50 la hora). Muchos son los teléfonos averiados y los saboteados, y además el mal estado de las teclas incita a equivocarse al marcar las 16 cifras de las tarjetas prepagas (baratísimas) + código de ciudad + número deseado. Depender de los teléfonos públicos cubanos es una locura. Pero mi amiga europea aún no tenía línea instalada, yo había olvidado el cargador del móvil que había llevado para usar en Cuba y ponerle tarjeta cubana mi móvil habitual no me convenía. Por otra parte, los cubanos hacen un uso defectivo del móvil (celular, como allá dicen): nadie te llama y a veces ni te responden. Si acaso un SMS, pero generalmente se limitan a identificar el número de quien llama y se ponen en contacto por vía de teléfonos fijos. Cuento todo esto para dar una idea del infierno que fueron la mayoría de las gestiones telefónicas que tuve que hacer en La Habana, en particular a Pinar del Río, antes y después de la feria.

No he llegado a saber cuándo llegaron a Pinar los ejemplares de Concierto n°7 para violín y brujas, ni si se presentó y puso a la venta. En todo caso, no lo vi en librería alguna puesto que, otra peculiaridad del mercado cubano del libro, es que apenas termina una feria, se procede a un inventario que dura semanas. El caso es que el lunes supe que solo el miércoles estaría mi nuevo cheque listo para cobrar. Estresado por la idea de coger carretera la víspera de mi vuelo de regreso a Europa, y por la escasez esa mañana de taxis colectivos, llegué a Pinar del Río, por segunda vez, el 11 de marzo a las 11 a.m.

Por las dudas, el director de la editorial me acompañó al banco donde solo la inexperta cajera que me tocó puso algunos peros. De regreso a la sede pinareña de la Unión de Escritores (con el bolsillo abultado por una enorme cantidad de billetes, pues en provincias no se animan a manipular las nuevas denominaciones 1000 pesos), me fueron entregados mis 10 ejemplares gratuitos y compré otros 50 (por solo 300 pesos cubanos, es decir, unos 12 dólares). Siempre estresado, corrí a la terminal. Fue entonces que las brujas “a mi servicio” volvieron a sacar las uñas. En lugar de viajar en el auto con patente en que ya me había montado, me trasladaron a otro (sin licencia) que iba a salir antes. Tuve que poner el maletín con más de 50 ejemplares de mi libro en el maletero… Y al bajarme frente a la Terminal de Ómnibus de La Habana, dos horas después, lo había olvidado por completo.

Solo cuando ya el auto se había perdido por la avenida, me di cuenta de que solo tenía mi mochila en las manos.